こんにちは

アイデザインホーム 栗原です。

今年は石川県で大きな地震があったこともあり、地震対策についてご質問をいただくことが増えてきおります。

まずは地震対策として挙げられる耐震・制震・免震について解説致します。

耐震・制震・免震 について

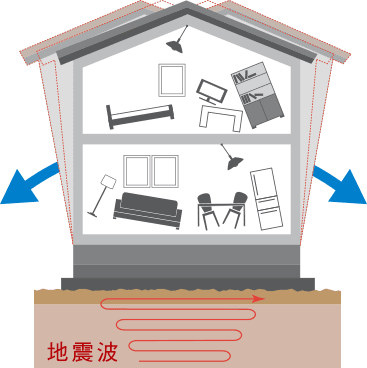

【耐震】

建物の柱・梁・壁を強化して、地震の揺れに「耐える」構造。繰り返しの揺れに弱い。

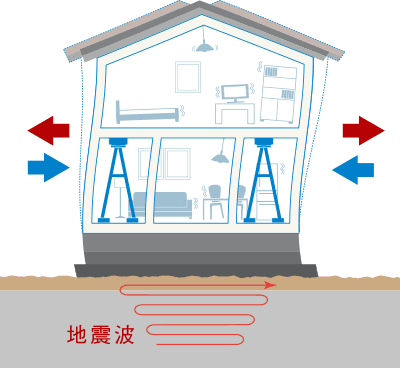

【制震】

壁に装置を入れて地震の揺れを「吸収する」構造。繰り返しの揺れにも効果を発揮しやすい特徴がある。揺れない訳ではない。

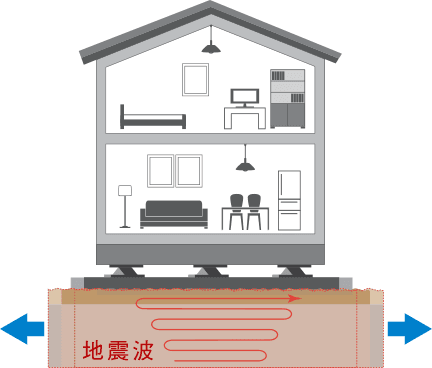

【免震】

基礎と建物の間に装置を入れて、地震の揺れを「伝えない」構造。建物を揺れにくくし繰り返しの揺れに耐えられる。ただし、建物が正しい位置に戻っていないと効果が発揮できない。高層ビル等での採用が多い。

3つの対策のうち戸建て住宅では耐震性能に注意していれば大丈夫と思いがちですが、石川県の地震も発生から10日間で1200回以上の地震を計測していることや、繰り返しやって来る余震の被害を防ぐためにも、耐震(耐久性の高い構造)に加えて制震(振動を制御する)も取り入れることがおすすめです。

では地震対策として耐震+制震を検討していくうえで、制震についてのメリットやデメリットを紹介します。

【制震のメリット】

- 余震など繰り返しの揺れにも効果を発揮する

- 建物に伝わる地震の揺れを低減する

- 上階になるほど効果が高まる

- 免震と比較してコストが安い

- 装置の種類によって台風などの強風にも効果を発揮する

- 装置の種類によっては間取りの制約を受け難い

- 地耐力などに影響を受けず設置が可能

- 狭小敷地での建物でも設置が可能

【制震のデメリット】

- 費用がかかる

- 想定外の地震が起きた時には制震ダンパーだけでは倒壊が防げない

といった感じで制震装置にはデメリットはほとんど無く、得られるメリットが多いことがお分かりいただけると思います。

制震ダンパーの種類と特徴

実際に「制震」を家に取り入れる場合に使用する制震ダンパーの種類と特徴についてご紹介します。

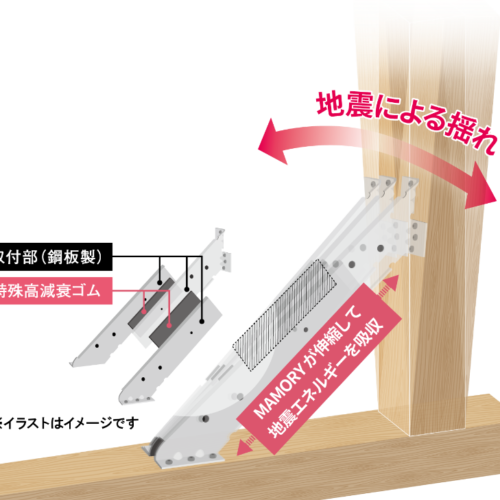

【ゴム製ダンパー】

ゴムの伸縮性を利用し、地震の揺れを吸収するものです。

粘弾性素材で繰り返しの振動に対して強いく復元力がある。同素材で橋梁ダンパーとしても活躍しており、おおきな揺れから小さな揺れまでカバーできる。

温度依存性があり変形する可能性がある。

【オイル(油圧)ダンパー】

オイルとピストンが入った筒型の装置で、抵抗を利用して地震の揺れを吸収するものです。

車のショックアブソーバーと同様の構造であり、他のダンパーと比べて小型で建物の外側に取り付けるため、間取りに影響を及ぼし難い。

小型なので大きな揺れまでカバーしようと思うとダンパーの設置本数が増えてしまう場合があります。また、オイル漏れの懸念がある為定期的な点検が推奨されている。

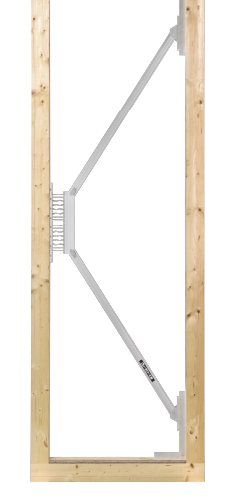

【鋼材ダンパー】

金属(アルミ)が曲がるときの力を利用して地震の揺れを吸収するものです。

金属を組み合わせたシンプルな構造の装置が多いく、小型で設置し易い。

新幹線の素材としても採用されている金属で耐久性があり、大きな揺れに強く小さな揺れには効きにくい。

まとめ

ここまで主に制震についてお話してきました。石川県の被災報道を見るたびに、明日は我が身に起こりうることだと認識させられます。今後予測される大規模地震に対して、耐震だけでは十分とは言えない時代が訪れているのではないでしょうか。耐震化された木造住宅に「制震ダンパー」を取り入れることで、耐震の弱点を補うだけでなく、耐震・制震双方の効果を最大限に高めて地震に備えてはいかがでしょうか。

画像転載元 住友ゴム工業 MAMORY 日本金属株式会社 ブレ―スリーK

Instagram

Instagram YouTube

YouTube TikTok

TikTok