広島支店の出合です。

一般的に木は燃料などにも用いられることから、「木造住宅は燃えやすい」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。ではなぜ燃えやすい印象の木が、人の命と財産を守る家の構造に現代も主流で使われているのでしょうか。結論、木は可燃物なので確かに鉄筋コンクリート造や鉄骨造に比べると木造は燃えます。しかしそこには誤解があります。

実は木造、決して火災に弱い訳ではないんです!

この記事を見たら木造の印象変わりますよ。それでは解説していきます。

燃え尽きにくい木の特徴

木は可燃物ですが、燃え尽きるまでに時間がかかります。どういう事かというと、木は熱伝導率が低く、内部に水分を含んでいるため、燃え始める約250℃に達するまで時間がかかります。またある程度の厚さがあれば、火がついても表面だけが燃え、「炭化層」という表面に炭の層をつくります。

この炭化層は熱を伝えにくい断熱効果があり、酸素の供給も阻止するため内部まで延焼しにくく、1分あたりにたったの0.6~0.8mmしか燃えません。単純計算で20分経過しても、1.2~1.6cm程しか燃えないため、結果的に10cm以上ある柱などの構造体も残りやすくなります。消防車の平均到着時間は10分以内なので、その時間を木が稼いでくれます。

瀬戸内海の島々や沿岸では、上の写真のような、炭化層を形成した焼杉板を外壁に使用している家もあります。炭化した木は、菌類が繁殖するために必要な養分がない状態なので、耐久性が高いメリットもあります。

木は鉄より熱に強い!?

必ずしも燃えるから危険、燃えないから安全という訳ではありません。燃えやすさと強度は比例関係ではありません。

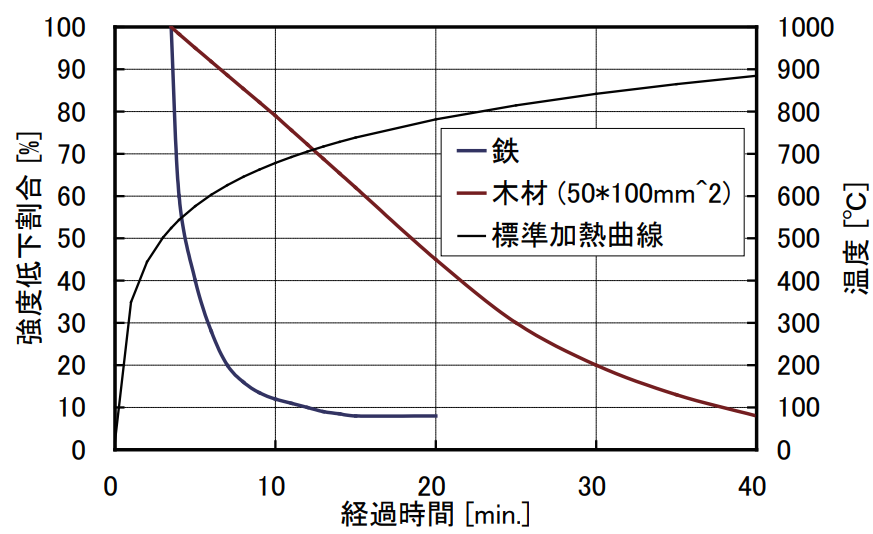

下のグラフは日本住宅木材技術センターより調査された、木材と鉄の加熱による強度低下の比較です。

燃焼実験を行うと、木は鉄よりも強度低下が遅いという結果が出ています。木は火災後20分経過しても強度が半分残っているのに対し、鉄は5分程度で強度が半分、15分後には1/10まで下がっています。このデータから強度面では木造の方が火災から逃げる時間を稼いでくれることが分かりますね。

消防士目線でも鉄骨造は強度が急低下し、構造体が崩れ二次被害の可能性があるため、木造は比較的安全に消化活動ができるそうです。

木造でも火災保険料が同じ?

強度が下がりにくくても延焼したら意味ないのでは?と思われた方もいるかもしれませんので、耐火性のある木造についてご説明します。

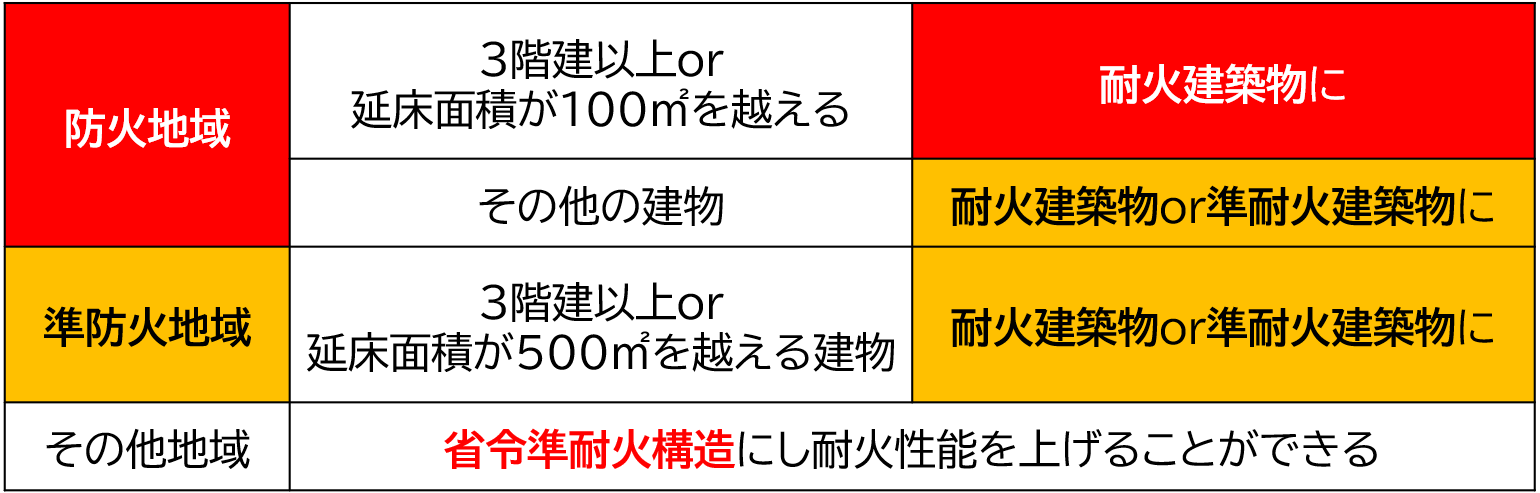

土地には防火地域、準防火地域、それ以外の地域があります。防火性の観点でそれぞれの地域には耐火性を高めた建築物にするよう規定があります。

T構造と呼ばれる耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火構造にすると、RC造や鉄骨造と同じ火災保険料になります。(一般の木造建築物より火災保険料が半額)

「火災保険料が同じ≒RC造・鉄骨造に匹敵する耐火性能」とも捉えられるため、建物の工法ではなく住む地域によって耐火性が決まるという考え方もあります。

省令準耐火建築物とは

フラット35等で知られる住宅金融支援機構が定めた基準を満たした建物の構造の事で、家の耐火性能を高めた仕様のことです。①外部からの延焼防止 ②各室防火 ③他室への延焼遅延 の3つのポイントを満たした造りとする事で省令準耐火構造として認められます。

要するに、柱・壁・床などの主要構造部が一定の耐火性があり、かつ延焼の恐れがない家のことです。(住宅金融支援機構より、具体的な仕様はこちらに記載しております。)

例えばこのような事例

LDKの天井に化粧梁が見えますね。実はこの梁全部が木ではないんです。梁自体は木ですが、表面に不燃材を巻きビニールクロスで仕上げたものになっています。このような規定で非耐火のH構造と比べると一部内装の仕上げやデザインに制限が出てしまいますが、安心を優先した家づくりのためにアイデザインホームでは省令準耐火構造を標準仕様で対応しております。

省令準耐火建築物について、より詳しい情報は下の写真をタップ!

↑火災保険料が半額に? 省令準耐火構造のメリット・デメリットを解説

火災のメカニズム

木造の特徴をご説明しました。しかし木造に限らずどの工法でも、柱などの構造材が燃えるのは最後です。まず室内にある物に引火し、建具や内装材に燃え移り、そして建物構造材に熱が伝わります。燃えないRC造や鉄骨造でも、建物の内側に家具などの可燃物があるので、それらがまず燃えない対策が必要です。

令和5年の出火原因ランキングは、たばこ、焚火、コンロの順に多く、建物火災に限るとコンロ、たばこ、電気機器の順になります。火災に強い家づくりは勿論ですが、寝たばこなど火災の原因となる行為そのものをしない事が重要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。木造のイメージが変わったのではないでしょうか。耐火性だけでなく、耐震性やコストなど含め、木造には木造のメリットデメリット、その他の工法にもメリットデメリットがあり、一概にこの工法が一番良いとは言えません。しかし耐火性に限らず、イメージだけで判断すると選択肢が狭まってしまうため、正しい知識を蓄えながら総合的にベストな選択をして、命と財産を守るマイホームをつくっていきましょう。

関連記事

- 【2025年の補助金制度】子育てグリーン住宅支援事業概要について解説

- 「気密性能」どうしてこだわるの?

- 【住宅ローン減税2025年度版】子育て世帯への朗報!令和7年度も借入限度額の上乗せ措置が継続

- 夫婦で住宅ローンを借りた場合負担割合はどう決める?

Instagram

Instagram YouTube

YouTube TikTok

TikTok